requestId:6868cee4c7e421.76450070.

青年困惑:如何化繭成蝶實現初衷?

記憶中,逢年過節,青年人飛奔往回跑,歸心似箭,那里有溫暖的家。但近年來,諸多的現實問題拷問著青年人,致使逢年過節時,很多青年人面臨著更多的糾結。

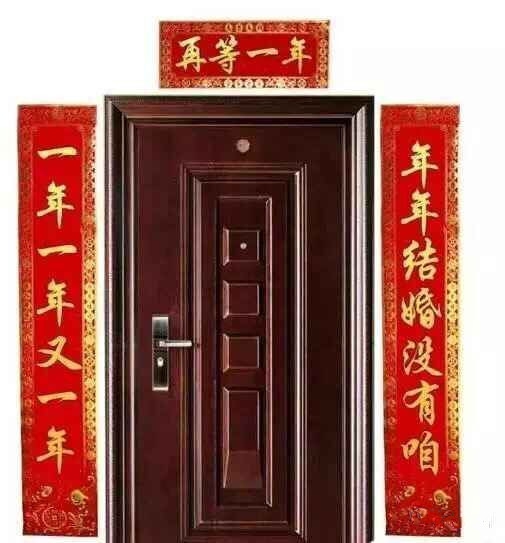

瞧瞧,對于青年人來說,婚姻問題,充滿困惑和無奈。圖片來源于網絡。

中國青年網記者走訪發現,在收入、婚姻和升學等方面,青年人存在諸多困惑和無奈,像一座大山,阻攔著回家的路。激烈的競爭,專業的不對口,實操能力的不足,以及就業包養心態的錯位,出現了要么就不了業、要么工作不理想、要么收入不包養如人意等等問題。一到過年,在是否回家的問題上處于兩難境地。

記者在河南周口農包養網村看到,一些傾家蕩產供孩子讀書的家庭和早早輟學出去打工的家庭相比,貧富懸殊較大,一個寒酸,一個殷實,房屋成了刺眼的標志。特別是,小時連初中未上完就外出謀生而今事業小有成就的,常常問起收入房子車包養網子等,讓這些受過高等教育的青年人難以回答,甚至是非常尷尬。知識的無力感,尤其明顯,這種局面如果得不到切實包養改觀,將會影響年輕一代對知識追求的熱情,社會的長遠發展將失去內生動力。

另外,在農村,春節相親成為很多青年人的一大任務,年里相過親并覺得合適的,過了年,馬上定親,然后女方跟著男方出去打工,包養等不了多久,女方懷孕了,順理成章,拜堂成親。還有一些青年人搞對象送彩禮,少則十萬八萬,多則上百萬,使得很多家庭不堪重負。更有甚者,一些青年人動起了“租女友”的主意,以應付父母的“逼婚”。

同時,很多青年人也不像以前那樣,回去后能真正地坐下來陪父母說說包養網話,而是把更多的時間去捯飭手機上網聊天。

更讓人擔憂的是,在廣大農包養網村,孩子尚小,父母包養網就置辦好了一切,孩子不用再去艱苦奮斗。“啃老”的局面在農村蔓延下去,更多的青年人將失去奮斗的動力和激情,如果代際傳遞下去,農村前途暗淡。

互聯網+時代包養網,大包養網眾創業,萬眾創新。圖片來源于網絡。

三十功名塵與土,八千里路云和月。莫等閑,白了少年頭,空悲切。

當今青年,有共鳴呼包養?

中年不惑:回歸親情 守護鄉土文化的根

花樣饅頭,聞著想吃,看了想笑。中國青年網通訊員 葛放攝

賈平凹說:“家鄉對我們的影響,就像烏雞的烏,那是烏到了骨頭里面。”

家文化和根的概念歷來在國人心目中根深蒂固,一般而言,春節都要回去陪伴父母過年的。

而如今,在外務工、求學、工作的人們紛紛千里迢迢趕回老家團聚,理應多陪陪父母、孩子和家人,向父母匯報一年來的工作生活和收獲,理清來年發展的方向和思路,以圖更大作為。然而包養網,中國青年網記者調查發現,很多中年人回鄉過年,相互炫耀著自己的車子房子票子,包養抽著價格不菲的高檔品牌香煙,閑暇時還聚眾賭博,出手很闊綽,輸贏包養網少則幾百,多者成千上萬,春節儼然成了名利場的展示會。特別是,大家走親訪友,見面客套幾句后,包養放下東西,就匆匆離開。以往見面包養嘮不包養網完的家常,如今已很少見,感情交流已成奢侈品。春節走親戚,好像包養不再包養為了親情相互走包養網動,而只是為了完成傳統和長輩交代的一項任務。中國農村維系親情關系的主要紐帶,已形存實包養亡,沒了親情族情,村風民風將失去凝聚導向,脫貧后的農村將戴上“精神”貧困的帽子。

觀念的差異,價值取向的多元,讓當今農村社會形成絕大多數認同的主流意識已經很難,導致以包養網家庭為單元、以村為空間的社會治理問題頻現。

記者采訪時遇到了葛先生,他老家河北邯鄲農村,2016猴年春節是在老家過的。他向記者介紹說包養網,以他們村為例,表面看來農村外出包養務工增加了收入、改善了生活、走上了富裕道路,但是遠離家鄉撇下父包養母妻兒(俗稱“386199部隊”,38指婦女,61指兒童,99指老人),致使年邁的父母得不到贍養,老人孤獨無助就醫困難;空心村包養里的中青年婦女長時間得不到丈夫的溫情關愛,夫妻生活質量下降,夫妻感情出現裂痕,導致農村離婚率陡然上升;沒能跟隨父母一起上學的孩子,只能留在村里跟隨爺爺奶奶生活,嬌生慣養,親生父母的教育影響和榜樣示范帶動作用缺失,不良習氣增多,孩子性格孤僻、自私任性、成績不良。傳統憨厚樸實真誠熱情的村風民俗受到強烈沖擊,農村歪風邪氣沉渣泛起,人與人之間變得虛榮和淡漠,僅僅以掙錢的多少衡量一個人價值能力的高低,非常不健康。

王先生老家湖北農村,春節歸來后,他凝重地問記者,如果一個人為了生存,連愛父母愛子女的機會都被剝奪了,怎么可能指望他去愛別人、愛社會?雖然包養人們呼喚溫情社會,但現實生活是讓人心腸變硬的。

“今年春節,最香的年味是帶著爸媽去旅游。” 李先生今年春節回到了安徽農村過年,那里有他的雙親,他高興地告訴記者:“我在走親訪友的間隙,開車帶著父母家人去旅游,感受到了不一樣的年味。我看到了他們融入大自然的恬靜悠閑,看到了他們臉上洋溢著燦爛幸福的笑容,看到了他們在鏡頭前輕捋銀發擺好姿勢定格永恒瞬間的美麗,也看到了物質富足時代下更加需要真情關愛、親情溫暖、精神撫慰。”

2016猴年春節期間,網絡上瘋傳了一道殘忍的親情計算題:在異地工作的人們,許多人只能在過年時回家包養網。假期一般在7天左右,除去往返耗時、外出訪友、睡覺等時間,實際上能陪伴父母的時間大約在24小時左右。假如父母再活30年,假如自己平均每年回家1次,每次5天,30年,總共才720小時,差不多一個月。

這道親情題,讓很多在外工作的人們猛然意包養網識到,原來以后能和父母在一起的時間真的少之又少。我們總以為還有大把的時間可以去浪費,然而現實卻是如此地殘忍……

TC:

發佈留言